伝統というのは、ある時期にいいものがパッとできて、それを長年繰り返していることではないと思います。技法なり、素材なりは伝統的であったとしても、常にその時代に合ったものをつけ加えていく。そうしてつけ足し積み重ねることが伝統なのではないでしょうか。いつまでも古いままというわけにはいきません。時代とともになくなっていく素材もありますから。

たとえば明治時代と同じ赤い色を出そうとしても、紅殻が手に入らない。九谷焼の絵具を扱っていた素材屋もみんな辞めてしまいました。金箔は「縁付」という薄箔が文化財の選定保存技術に申請され、近く認定される予定です。これで箔はなんとか残ってくれると。

そうして素材が変化する一方で、技術も進歩している。九谷で初めて、電気窯に電気制御盤を導入したのはうちです。予定した温度になると、自動的に窯の電気が切れる。それまでは、色味を見ながら手動で切っていましたから、焼きすぎてくっついてしまうことがありました。そこで、ガラスなどですでに使われていた制御盤をやきものにも応用できるのではないかと。それから金消しに使っている擂潰器は、蒲鉾などを擂る機械を見てこれは使えると思い、乳鉢からすべて特注してつくったものです。

小さなことでいえば、金箔に紋様を彫る道具を針で自分でつくってみたり、金箔を挟むのに女の人の髪の毛を挟むクリップを使ってみたり。日々の生活のあらゆることからヒントを得て、工夫する。自ら開発しようと思わないと、なかなか新しい仕事はできんと思います。そうした日々の試みに支えられて初めて、伝統の技は時代を超えて受け継がれていくのです。

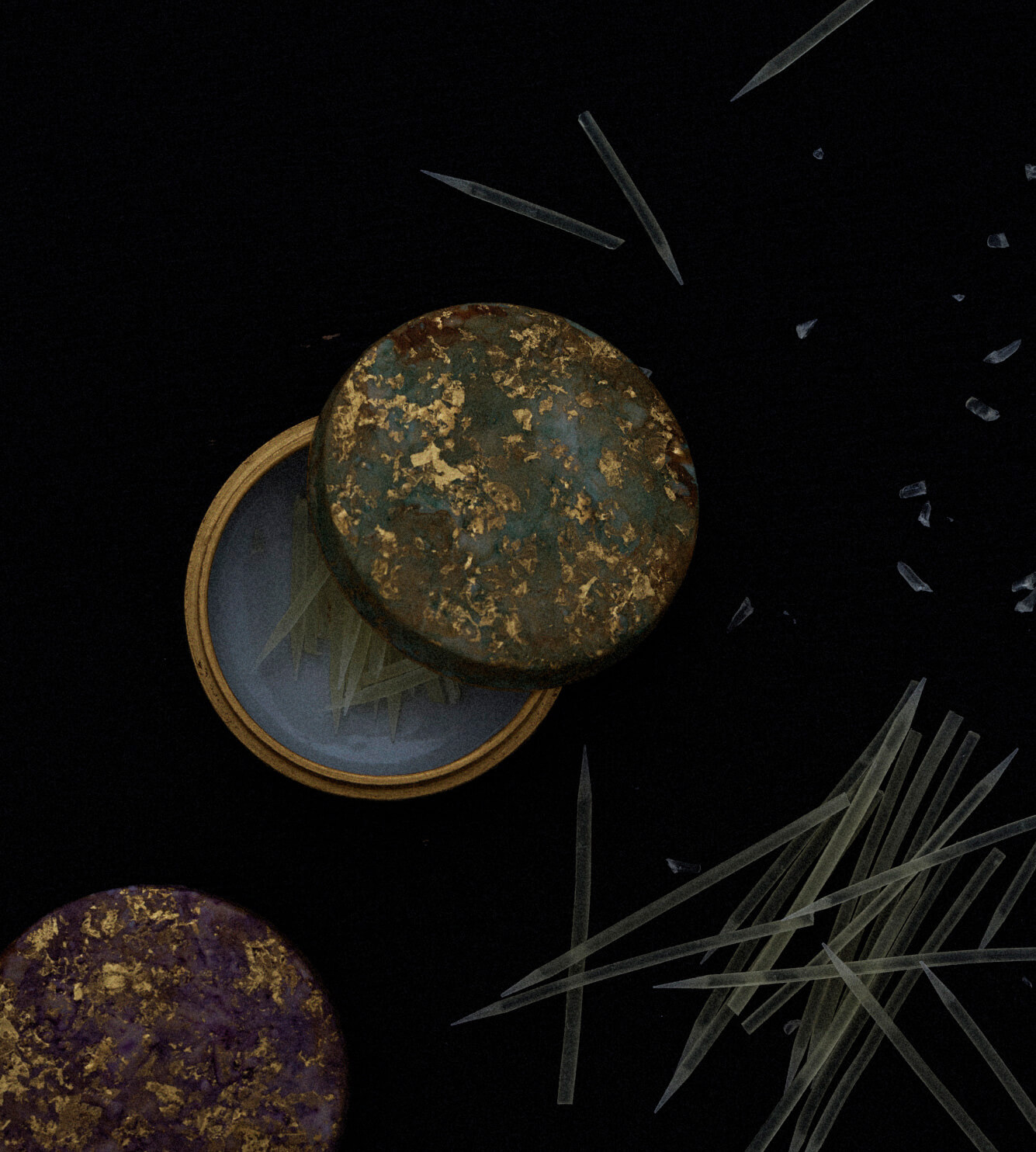

侘び寂びが重んじられる日本の伝統工芸の世界では、色はあまり多く使われません。やきものにしても、土味を生かしたものが主流で、九谷焼のように白磁に色絵という、色数を多く使うものは極めて特殊な存在です。ですから、伝統工芸に対する一般的な見方からすると、僕らがつくっているものはやや違和感があるでしょう。でも、これが僕らの特徴です。九谷焼から色を奪ったら、何も残らない。だから、できるだけ九谷焼が培ってきた色の美しさ、金の美しさを見せたい。

僕がつくっているものは、いわゆる伝統的な九谷焼とは違って見えるかもしれません。ですが、その根底にあるのは伝統的な技法です。たとえば、昔の九谷の草花紋などによく見られますが、上絵具の色を重ねていく技法があります。色を混ぜるのではなく、重ねることによって微妙な色合いを生み出すのです。これを現在僕らが使っている洋絵具でやってみたらどうだろうと。しかも薄く重ねてみたら、水彩画みたいできれいなのではないかとやりはじめたのです。

表面に凹凸をつけたのは、土もののようなテクスチャーを磁器で表現できたら、色の表情がもっと豊かになるのではないかと考えたからです。そうして、撥水剤を素地づくりに利用する方法に辿りつきました。

さらにその上に、錦山窯が得意とする金彩を重ねる。金箔も加える。そうやって人とは違うアプローチで伝統的な技法を取り入れていき、だんだんと華やかになっていったのです。ここ2、3年は、磁器の地肌そのものを見せるようになっています。色と素地の白さとのコントラストをつけて、色や金の美しさをより際立たせようというのが狙いです。そんなふうに試行錯誤をしながら、いまの作風ができあがってきました。この次の変化というのは、おそらくその上に釉薬を掛けて、自分なりの釉裏金彩を編み出すところへ行くのではないかと思っています。金彩にもいろんな技法がありますから、それを極めていくのが自分の仕事です。

20代後半で錦山窯に入り、30代半ばから伝統工芸作家として活動しながら、窯の経営にも関わるようになり、40代半ばで九谷焼という産地全体のことを考えるようになった。振り返ってみれば、10年単位でフェーズが変わっています。これから幕を開ける50代半ばからの10年を、どう取り組んでいくのか。親父がやってきたこと、九谷塾で築いたネットワークなどをもう一回自分のなかで消化して、錦山窯として、また一人の作家として、いかに表現できるかという節目を迎えているのだと思いを新たにしています。